凛、あなたの髪はまるであなたそのもの様に真っ直ぐで美しい。

そう、母が私をとろけさせる甘い言葉をささやく。

「可愛い可愛い私の凛、あなたは夏に生まれたの。

真夏の池に咲く睡蓮の花のような気高く美しい姿でね。

だからあなたに凛(りん)と名付けたの。

太陽のように明るく愛され、きっと将来美人になるわ。とても楽しみよ私の可愛い凛」

毎夜、私の長い髪をブラッシングしては、

「凛の華奢な肩に綺麗に添う、まるであなたの心のように真っ直ぐで美しい髪ね」

母は誇らしげに、そして愛おしそうに大切に、私の髪をといてくれる。

その言葉は私をとろけさせるのに十分だった。

うっとりと鏡越しに艶やかに輝く自分の髪に心底酔いしれ、

綿雪のようにふんわりとろけそうな甘く心地よい、

まるで母の選ぶ淡く軽やかなシフォンのネグリジェのような、パステルの記憶。

母はいつも私を愛溢れる優しい世界で包んでくれる。

母がいなくなったら私は困ってしまう。私以上に私を知っている母だ。

母になら安心して全てを話せた、守ってくれる人であり、一卵性の双子のようなシンパシーで、私を慈しんでくれる大切な母(ひと)。

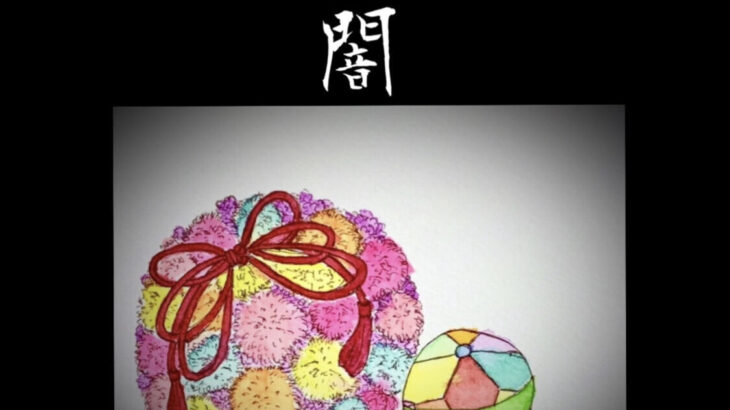

母があつらえた私の世界は、色とりどりのマカロンのような、女の子なら誰でも憧れる、甘く可愛く夢のような心地よさ。

常に可愛らしく見えるよう、頭の先から爪先まで、どの角度からみても可愛いらしい娘さんでいられるよう、母がプロデュースしてくれるのだ。

母のプロデュースはいつも完璧で、だからいつノースリーブに着がえる事になろうとも困りなどしない、お人形さんのような綺麗なボディを保ち大人へとなった。

もはや母は私の世界の全て。

私の関心は自分をさらに完璧に磨き上げること。

華奢な肩、片腕におさまりそうな細いウエスト、潤った長い髪、艶やかな陶器のように白い肌。

磨けば磨くほどに母は目を輝かせ感嘆する。

「あぁ、やはりあなたは素晴らしい。なんて儚げで美しいの?凛は絶対に美しい娘になると思っていけれど想像以上だわ。まるで真夏の池に咲く凛とした一輪の睡蓮の花のよう。」

私をとろけさせる大好きな母の言葉。

誰も母を私を傷つける者のいない、美しさと愛しか存在しない夢のような、二人の世界を守り慈しみ、大切にしていたい。

私は母の言う、輝く髪と華奢で陶器のように白く艶やか肌を保ち、母とこの世界で永遠に生きていたい。

他に誰もいなくても大丈夫、母さえいれば完璧な世界。

なのにある日父は、私と母をこの完璧な愛溢れる空間に残し、別の人と暮らす、そう告げて離婚届を置いて去った。

再婚するつもりらしい。一度こっそり見に行ったがどこにでいそうなおばさん、そんな印象。

わからない、なぜ父はこの心地よい部屋と、美しい母と私という娘がありながら、どこにでもいるような平凡な女を選んだのだろう。

母は着物を着こなす美しい人、季節や時代を合わせ丁寧に選んだ着物と帯、帯留めにまで気を抜かない。季節を計算し、衣紋の抜けも美しく、共衿の色合わせも素晴らしかった。

私は大きな鏡の前で母が毎朝着付ける姿を見るのが大好きだった。

切れ長の東洋美を思わせる瞳で、帯が年相応の高さであるか、衣紋の抜けはどうだろう?

そう姿をチェックをする母の仕草を目を輝かせ眺めていた。

部屋は隅々まで掃除が行き届き、全て母が一つ一つ丁寧に選んだものばかり。

とても居心地の良い美しい空間。

お料理だってそう、母はまるで一つの作品を作るかの如く、テーブルに乗るすべて料理の配色、バランス、味見をしなくても美味しいであろう事がわかる食事を毎回作るのだ。

父はここでの生活の素晴らしさを理解できる感性を持ち合わせていなかったのだろう、きっと。

だからいかにこの空間が美しく完璧で、探してもそうは見つからないであろう素晴らしき場所である事に気がつけなかったのがつくづく残念だ。

でも、もう一つわからない事がある。母は離婚届を置いた父をジッと見つめ、儚げに瞬きをし「そう」と震える声で一言だけ発した。

母がショックを受けていることがショックだった。

母もまた私がいればそれだでよく、父はこの完璧な空間を維持するために必要なだけ、そう思っていたから。

あの日から母はぼんやりする事が多くなった。

毎夜のブラッシングも忘れる事が増えた、私をとろけさせる言葉もねだらなくては、言ってくれなくなった。

素晴らしく完璧な居心地の良い空間が少しずつ、色を失い始めた。

失いたくない、ずっとここで母と私、いつまでも美しいものに触れ、母の作る美しい食卓で、母と小鳥が囀るような可愛らしく軽やかな会話をかわし続けたい。守らなくては…

父はやはり平凡な感性の男だった。問い詰めた。

なぜあの美しく愛溢れる母を捨て、あんな平凡なおばさんを選ぶのだ、と。

父は「なぁ、凛、お前は今年で幾つになるのかわかっているのか?もう50だ、美しい?あいつはもう80近い、俺だってそうだ。」

違う、何を言っているのだ?父は。

私はこんなに華奢で白い陶器のような肌のままえではないか、潤いも多少お手入れの回数がふえたきがするけれど、私が50歳?それは母じゃないかしら、決して見えはしない程美しいけれど…

「美しい母?あんなに痩せ細り青白く落ち窪んだ顔で、お前を自分と思い込んでいる母さんをお前はなぜ受け入れるのだ?俺には全く理解ができないよ。

着物?それはお前といる時だけだ。お前が出かけると母さんは嬉しそうにお前の服に袖を通し、髪をとかしては自分を凛だと思い込んでいたよ。

元々お嬢様育ちで世間知らず、痩せて色白である事にこだわりが強いと知り驚いたりもしたが、まぁ、女性とはそういうものなか、そう思い好きなようにさせていた。

だがな凛、お前を妊娠し体型が変わるにつれ母さんはそれを現実として受け止める事が出来なくなり、精神を病み始めた。お前を産んだ日、母さんは新たに自分が生まれ変われた。そう思ってしまったんだ。

だからお前の成長は母さんの言う美しさを得る事だったし、お前の髪を大切にしていたのも自分の髪だからだ。鏡に映るお前を自分だと信じてな。

病院も連れて行ったさ、母さんはことごとく薬を嫌う、肌に悪いものは口にしたくないと言ってな。俺はもう限界だった。お前たちは俺が見えていなかっただろう?

お前も働きもせず、いつまでも少女のままだと信じて生きている。まるで一卵性の双子のようにな。互いの境界線が曖昧だ、見ている俺の気がおかしくなりそうだ。

お前はいつまでもお人形のような若い頃の凛ではないんだ、どこにでもいる普通の年相応の痩せぎすなおばさんだ。

今からでも遅くはない、お前が現実を生きる覚悟があるなら、なんでも手を貸す。

だが母さんはもう無理だ、現実が何かさえもう理解してはいないだろう。

むしろあのままあの部屋で一生を終えるのが母さんの幸せだと思う、母さんがこの先暮らせるだけの金を置いて出た。そして父さんも別の道を選んだ。

平凡で何が悪いんだ?

薄気味悪い歪んだ世界で、いつまでも若い娘だと思い込んでいる妻の待つ家に帰るのはもう無理だったんだよ。

凛、お前ならまだ間に合う、現実を見てちゃんと生きるんだ。

でなければ母さんが死んだらお前は一体どうやって生きて行くんだ?そうだろ?」

母の選んだ、お気に入りの猫足のカウチソファに陶器のような華奢な脚をお行儀良く揃えて横たわり、父が言っていた言葉をぼんやり思い出そうとしていた。

ちゃんと考えた方がよさそうな…覚えておいたほうがいい、そんな記憶もあるにはあったが、あれは一体現実だったのだろうか?

今ならまだ間に合う、そう言っていたような気がする…一体何が今なら間に合うんだったっけな。

ぼんやりとした記憶すぎてうまく思い出せないや。

まぁ、いいか。

母が呼ぶ「凛、あなたの好きなスコーンが焼き上がったわ、今日は暑いわね、あなたが生まれた日のようだわ」越後上布を着たが母が、向日葵のような笑顔でフルーツティを置く。透明で美しい氷がカラン、と綺麗な音を立てる。

そうだった、私はこの部屋でちゃんと生きている。母だってこんなに美しいではないか。

父の事は夢でもみたんだろう。

「今行くわ」そう答え、長く艶やかな髪をそっと撫でた。

最近艶がすぐなくなる、後で母にブラッシングしてもらおう。

そう、とろけるあの大好きな言葉もお願いして。

(睡蓮の花言葉「清純な心」「信頼」「信仰」)

一百野 木香

-150x150.jpg)